令和6年9月28日(日)に開催される「新潟県在宅医療推進フォーラム」(第16回在宅ケアを考える集いin越後2024)にて、基調講演をさせて頂きます。テーマは「地域共生社会の実現に向けた医療介護連携とは」です。

大規模の講演は久しぶりで緊張します。北見市での医療介護連携の取り組みを紹介しながら、少しでも新潟県の関係者の皆様にお役に立てるよう頑張ります。

講演にあたり抄録を書きましたので以下にご紹介します。

地域共生社会や地域包括ケアが叫ばれている理由は総人口の減少、とりわけ生産年齢人口の減少だと私は考えています。医療・介護サービスの担い手が減少するからです。これへの対策には3つの方向があると思っています。

まずはICTやロボットなど、テクノロジーの活用です。オンライン診療の充実やベッドの見守りセンサー活用が挙げられます。さらにケアマネジメントにおけるモニタリングもオンラインが認められました。私の所属する法人でも対話型AIを活用した社会的フレイル解消の取り組みに協力しています。私はこの方面の専門ではありませんので驚き、期待するばかりです。

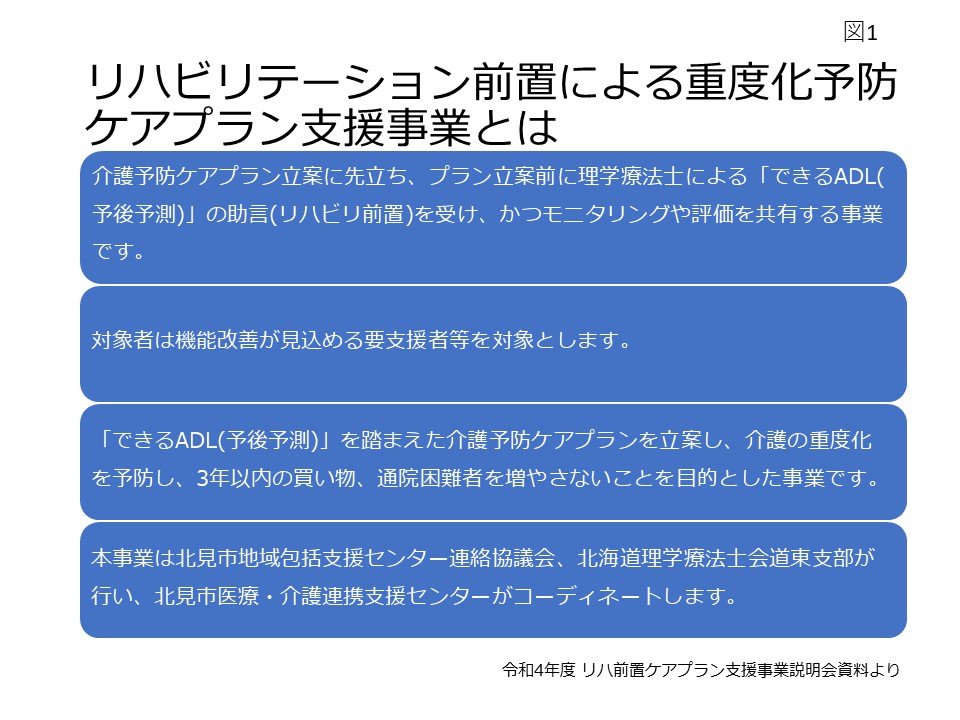

次に医療・介護関係者、多職種間における利用者の課題・目標共有ツールとしての「適切なケアマネジメント手法[i]」の活用です。この手法はケアマネジャーの知見が体系化された実践知を整理したものです。ゆえに医師や看護師など他の職種にも示しやすくなり、結果的に医師や看護師らはケアマネジャーが何を聞きたいかが分かります。互いの知識の差異を埋め、素早く利用者支援へ結びつけることができます。

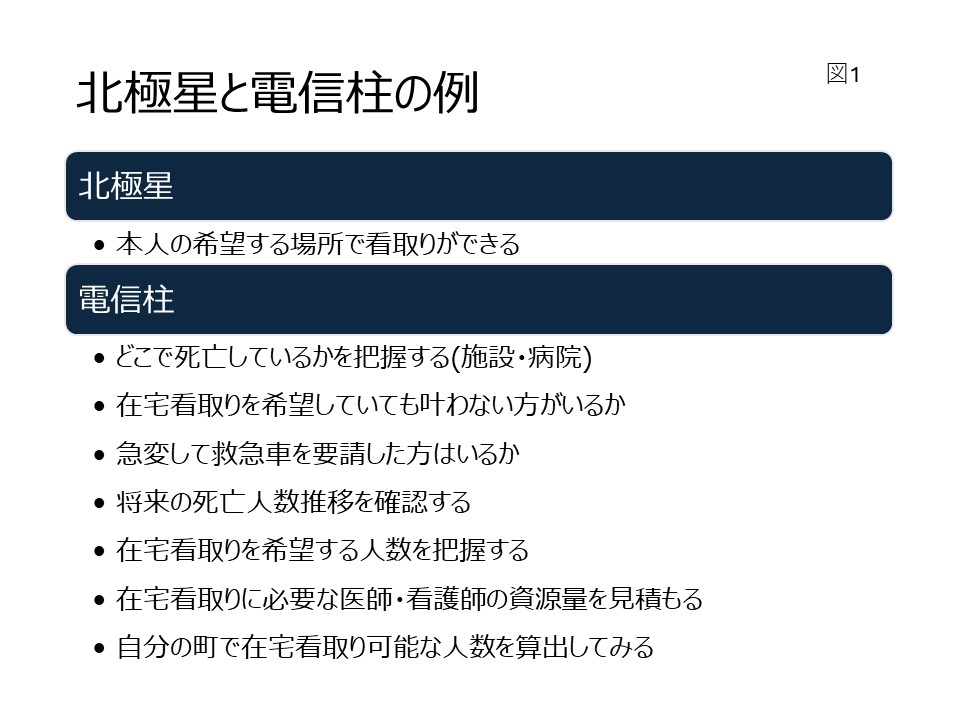

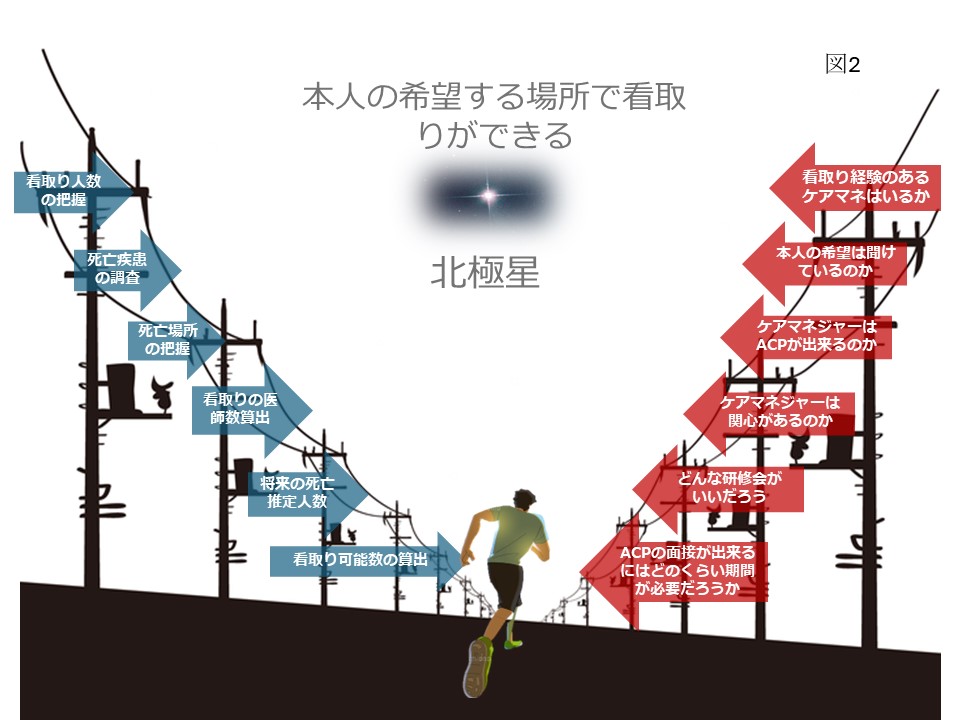

最後が最も重要です。それは患者さんや利用者にとっての意向の達成です。多職種連携が重要だと言われますが単に多職種が関り、利用者のすべき暮らしを推奨することではありません。自宅で暮らしたいとか、孫の成長を近くで見ていたいなど、患者さんや利用者にとって個別性の高い「望む生活・暮らしの意向の把握と尊重」を踏まえた多職種ケアチームが知恵を出し合い実現する取り組みです。

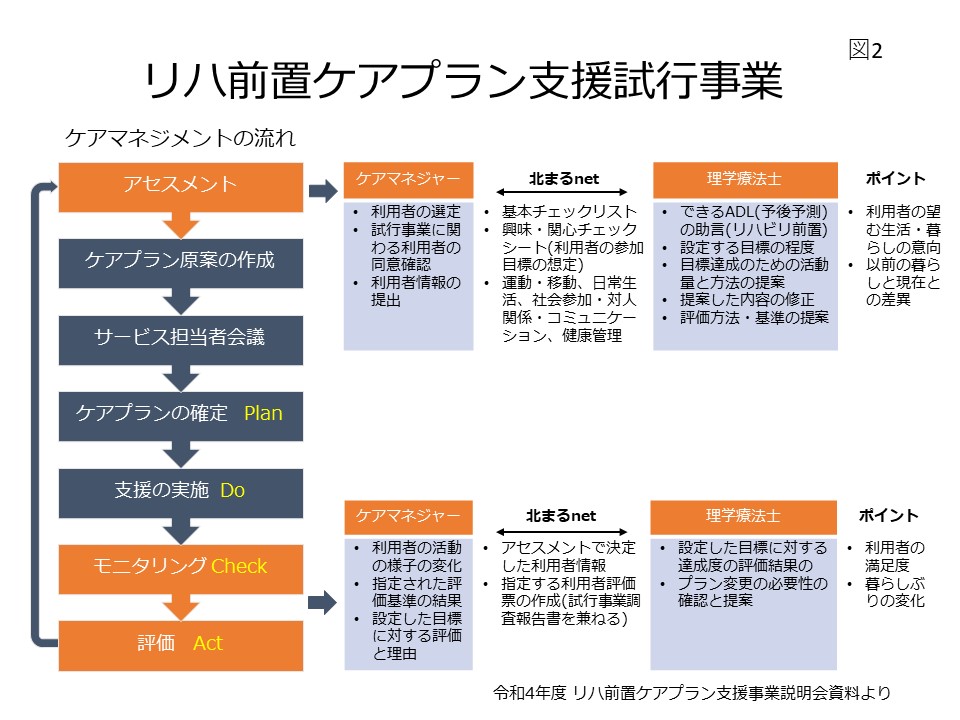

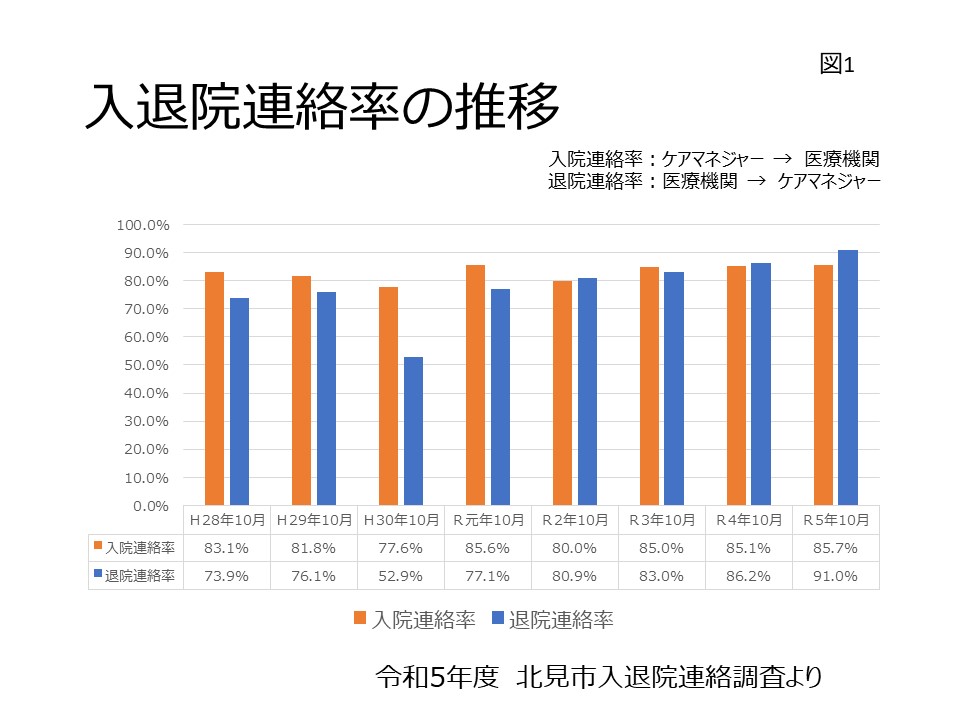

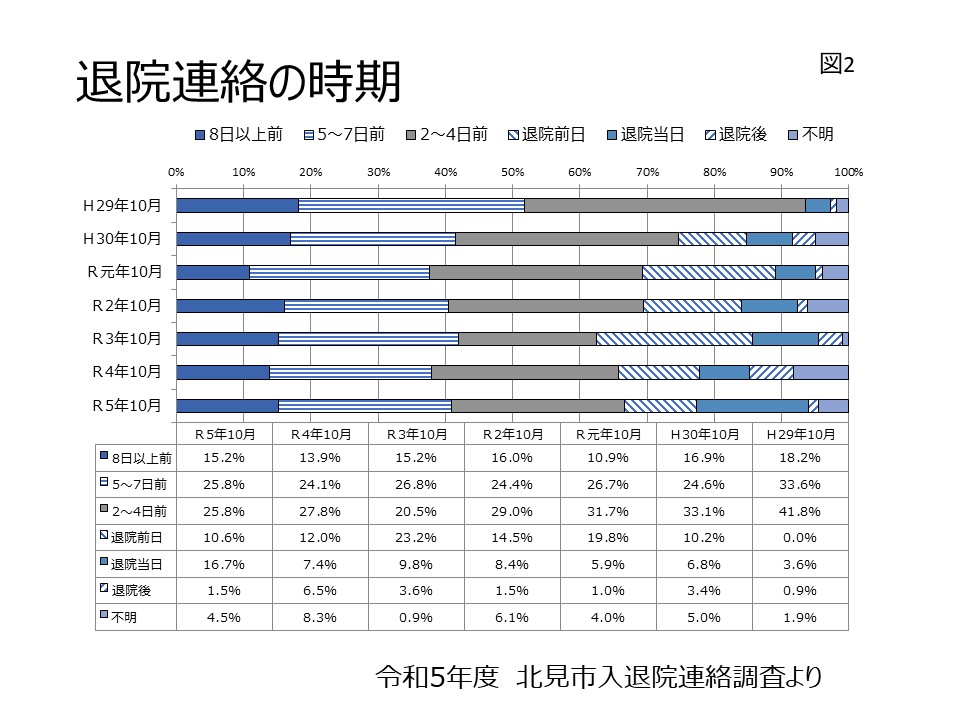

私が在宅医療・介護連携推進事業を開始したのは令和元年度ですがその10年前から三次医療圏に渡る脳卒中地域連携パスや、北見市における地域全体の入退院連絡ルール定着の活動[ii]に取り組んできました。最近では適切なケアマネジメント手法を活用した多職種連携の取り組み[iii]を実施しています。その結果行き着いたのが、前述した患者さんや利用者にとっての意向の達成でした。そう考えるとその大前提に「望む生活・暮らしの意向の把握と尊重」を面接・対話によりしっかり把握、理解しておくことが重要となります。これは医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの専売特許とされてきました。しかしながら今や多職種がこのテーマに強い関心を持ち始めています。疾病管理からみたヒトの身体は客観的に共通する部分が多くあります。しかし「まあまあましな人生を送れているな」と本人が感じる主観は高い個別性を持ち、千差万別です。この講演を通じ、医療介護連携のコーディネート技術をはじめ、クライエントファーストの多職種ケアチームへの指向が高まるきっかけになることを望みます。

[i] 適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業 ㈱日本総合研究所 (2024年4月5日)

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107661

[ii] 地域全体で取り組む入退院連絡ルールづくり (北見市医療・介護連携支援センターHP)

地域全体で取り組む入退院連絡ルールづくり – 医療介護支援センター長の情報発信 (nouge.gr.jp)

[iii] ケア目標立案のための取り組みは徹底した本人との面接から始まる (同上)

ケア目標の共有が医療・介護連携の出発点 – 医療介護支援センター長の情報発信 (nouge.gr.jp)