本稿は2025.2.1に発行した北見市医療・介護連携支援センターのニュースレター第15号に掲載したもの。いままでは医療介護関係者へのインタビューを記事にしていたが、諸般の事情で関が執筆した。これまで読後の感想をいただくことはなかったのだが、今回は色々な方からご意見を頂戴した。さらに意見が欲しいという訳ではないのだが、気をよくしてこちらにも掲載する。

事例検討における職能の専門性と意見・提案

数年前まで、多職種が集まり事例検討を行う際、私が気になっていたことがありました。それは「医師として」とか「リハビリでは」といった自己の職能を前置きする発言です。もちろん医師でない者が診断や治療をすることはできません。そうではなく、職能を前置きすることで発言を自己擁護しているような態度を感じたのです。しごくもっともな話です。医療機関内で実施するカンファレンスのように、患者さんや利用者の情報をすべて知っているわけでもなく、発言の責任を負う院内の医療チームのメンバーでもありませんから当然です。きっとそれはよく知らない患者さんや利用者に対する「遠慮」のようなものなのかもしれません。多職種が意見をいう場では恐らくこういった遠慮という「配慮」が多職種連携による各職能の知見の効果を狭めたり、もう一歩連携を進めたいのに進まない楔形(くさび)のようなものだと私は感じていたのでしょう。

そういう意味で多機関の地域関係者が集まる事例検討の場における多職種の発言は、「意見や提案」の扱いであり強制力はありません。であればもう一歩踏み込んで、多様な意見や職能の枠にとらわれない形で事例検討が実施できないものかと考えていました。こういった「意見」は提出された事例を今後展開する上で、新たなそして大きな各職種の「気づき」となり、地域での支援を広げる効果をもたらすでしょう。

多職種による事例検討という事業の目的は、本人の意欲や強みを引き出し、生活の継続を支えられるような支援に近づけることです。こうした多職種とのやり取りが互いの視点の共有化につながり、連携の目的に近づきます。

共通言語の活用と地域支援の充実

そこで北見市では令和5年度より地域ケア個別会議(北見市では「自立支援型地域ケア個別会議」と呼称しています)に適切なケアマネジメント手法を活用する運用を開始しました。従来の会議と異なるのは事例提供者の支援内容や多職種による助言や意見を適切なケアマネジメント手法における「基本ケア項目(44項目)」を共通言語として用いて検討することです。

適切なケアマネジメント手法とは、要介護高齢者本人と家族の生活の継続を支えるために、介護支援専門員の先達たちが培ってきた知見に基づき、想定される支援を体系化し、その必要性や具体化を検討するためのアセスメント、モニタリングの項目を整理したものです。

会議では最低限の事例紹介ののち、検討したい事項を基本ケア項目に従い事例提供者が説明します。数点の多職種による質問を経て、提供者の提示した基本ケア項目や、追加するべき支援について基本ケア項目が提案されます。

適切なケアマネジメント手法を活用して効果的だと私が感じたのが、多職種は提案する基本ケア項目の理由「なぜこの支援が必要だと思うのか」を述べるだけで意見や提案が済むことでした。

従来であれば支援の理由に留まらず、「こういう支援をしてはどうか」という支援内容も説明が必要です。しかし既に基本ケア項目に詳しく記述されているのです。短時間で意見が済めば多くの他の意見や提案を会議で展開することが可能になり、会議の効率化につながります。それだけではなく、年間を通じて基本ケア項目の番号の頻度を調べることにより地域のケアマネジメントの課題も抽出できる副産物となります。

会議後に事例提供者は各職種から提案された意見と採用した意見のみならず、修正した支援内容と支援結果をA4サイズにまとめ会議運営者である北見市へ提出します。これに匿名性を確保した上で事例集としてまとめ、市内の多職種へ供覧するところまで実施します。これにより、多くの関係者が課題に対する支援のバリエーションを知り、かつ適切なケアマネジメント手法の普及につなげます。

つまり会議の目的である、①地域におけるケアマネジメントの質の向上、②地域における課題の抽出、③適切なケアマネジメント手法の普及と活用の拡大に資する多職種による取り組みに繋がるようにしています。

薬剤師の発言による多職種連携の可能性

北海道薬剤師会北見支部による研修会で、ある薬剤師の方の発言が印象に残りました。「これまで薬剤師は薬学的観点や薬剤管理についての助言・指導に留まっていた。これからは介護現場での視点を共有して、ケースに寄り添った気づきを薬剤師として伝える事が必要なのではないか」というものです。在宅医療や在宅ケア領域において多職種が連携する目的は利用者本人や家族の自立支援と生活の質の向上です。指導よりも介護現場での困りごとである、脱水・栄養失調、転倒・誤嚥、認知機能低下、生活不活発、慢性疾患の増悪、家族との関係の介入などに対し、いわば「越境した」気持ちで発言していくことがこれからの多職種連携の姿になると気づいたのです。

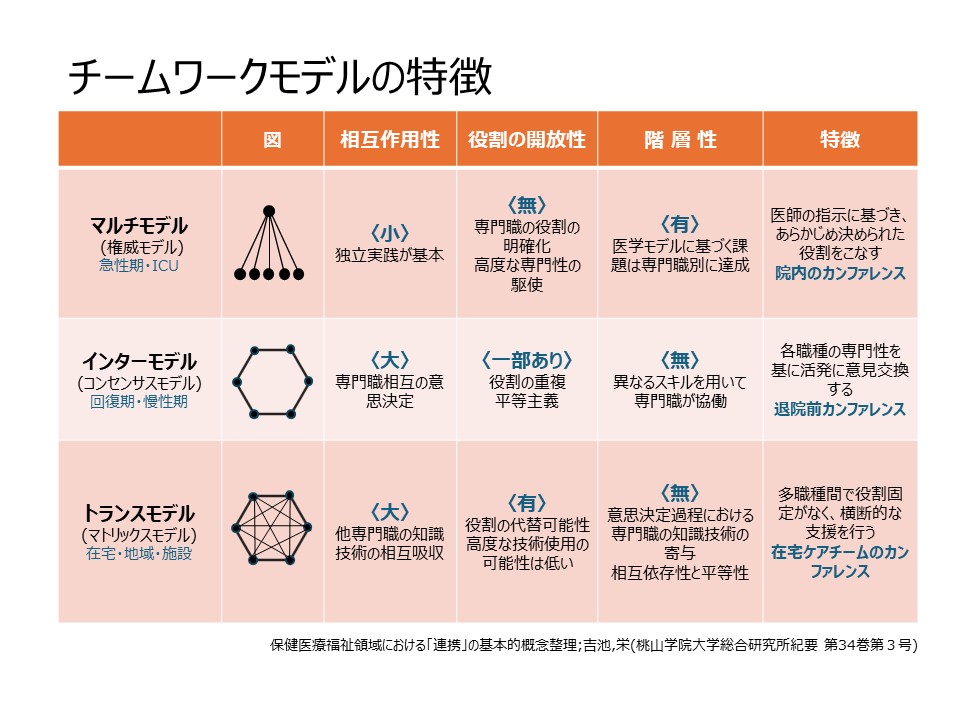

地域の多職種連携では、チームワークモデルの3つの類型のうち、急性期やICUなど医師の指示に基づき、あらかじめ決められた役割をこなす「マルチモデル」ではなく、在宅・地域ケアチームのような、多職種間で役割固定がなく、横断的な支援を行う「トランスモデル」を意識したモデルが関係者に浸透していくような取り組みを今後も進めていきたいと思います。(下記図を参照)